Texto da série “Memórias de um Casal de Peregrinos”

Há um pouco mais de uma década, meu sogro faleceu. Eu estava estudando fora do país. Na véspera de sua morte, ficamos 4 horas ao telefone, fazendo planos de viagens, passeios, jantares. Contei-lhe detalhes sobre minha recém visita ao ateliê de um grande pintor que sabia que havia servido de inspiração a muitos de seus quadros, e ele agradeceu o cartão-postal que chegara 5 dias antes daquele telefonema. Revivíamos o passado e pensávamos no futuro, contávamos com a certeza de se “estar vivo”.

“A cirurgia foi um sucesso”, disse meu cunhado. Nem alívio me deu, já que o médico nos informara que as chances de complicações eram de menos de 1%, ainda mais em se tratando de um vegetariano, atlético, que nem sessenta anos completos tinha. A noite pós cirúrgica também me foi tranquila, só sonhava com a viagem de trem que faria na manhã seguinte. Cinco horas à frente do horário do Brasil, sabia que quando fizesse check-in no albergue da cidade-destino, já até conseguiria falar novamente com ele. Thomás me liga: “Meu pai morreu”; e eu, calmamente lhe expliquei: “não, não, eu falei com seu irmão ontem, e ele disse…”. Seu grito banhado de um desespero que desconhecia me mostrava que algo estava errado na minha noção de espaço-tempo: “Morreu, parou o coração, morreu! ”. Em um pouco mais de 30 horas, eu estava de volta ao Brasil. Andava pela casa achando que a qualquer minuto o encontraria. Não o vi no caixão, não era verdade.

Seu estúdio foi o primeiro lugar da casa onde fui procurá-lo. Quando entrei, logo vi meu cartão-postal ocupando lugar de destaque. O ateliê do meu sogro era a parte mais desconhecida da casa. Não entrávamos muito lá, ele sempre estava em processo de criação. Os pinceis, a posição da cadeira, tudo com cheiro de vida interrompida. Tintas, areia, telas, livros, cartas, aguarrás.

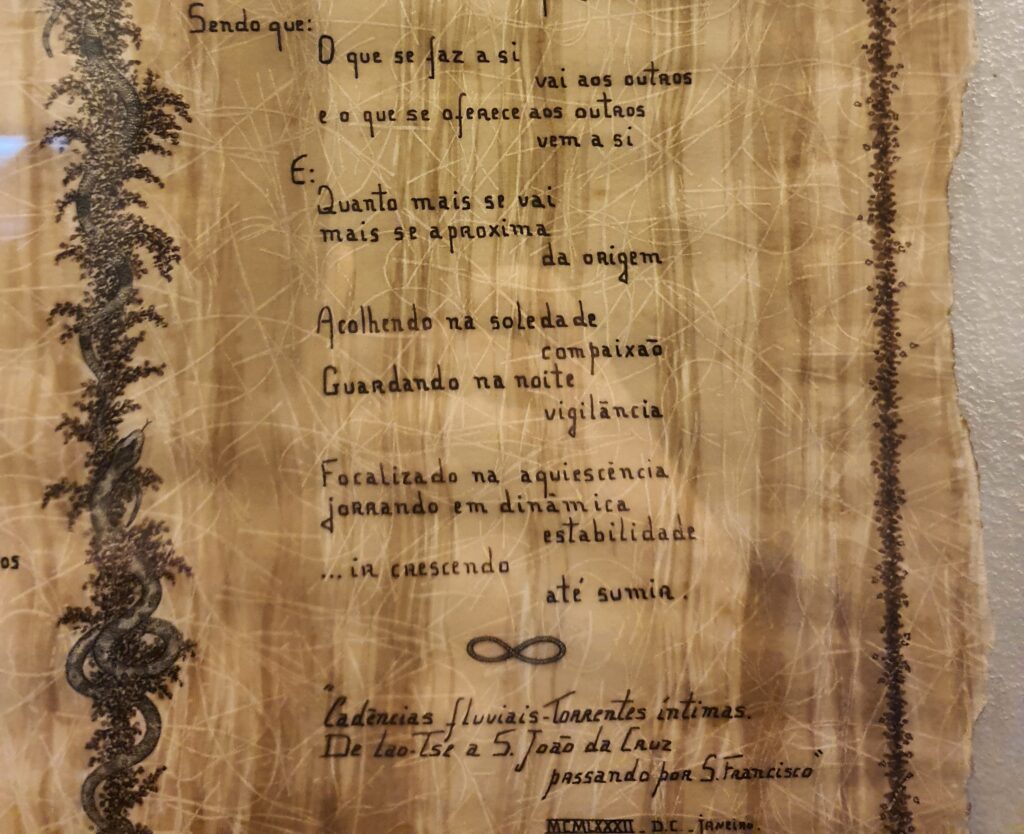

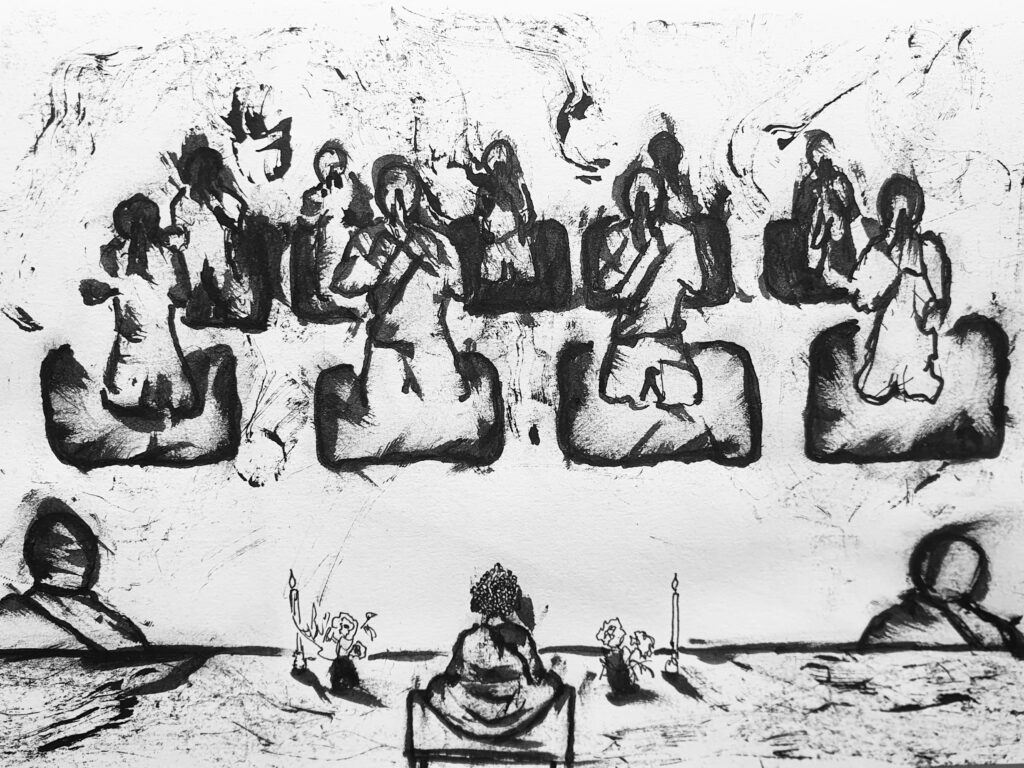

Ele tinha um altar no ateliê, por ele construído, com uma pequena estátua do Buddha. Um altar! Nunca soube. Thomás, então, que sempre compartilhara leituras com o pai, decidiu que devoraria todos os livros da biblioteca do ateliê que ainda não havia lido. Fui no embalo. Thomás lia em voz alta trechos e trechos. E assim fui descobrindo Buddha, esse-não-deus. “Um homem que conseguiu se elevar por seus próprios meios”[1], travou a mais épica das batalhas e, na solidão de uma floresta indiana, despertou. Um ser humano cujas virtudes estavam em “ir crescendo, até sumir” – como escreveu meu sogro em um de seus poemas.

Foi após tais leituras que decidimos ir ao nosso primeiro retiro de meditação, onde, apesar de uma preparação prévia que imaginara ter por meio dos livros, tudo me era extremamente novo e diferente do que havia fantasiado.

Todos os dias aconteciam palestras sobre os sutras e os ensinamentos do Tathāgata. Lá, fomos convidados “a tomar refúgio”, embora eu não entendesse ao certo o que aquilo significava, a força e a intensidade de tudo o que vivi naqueles dias confirmaram o acerto da decisão de fazer tais votos.

Refugiados

Buddham Saranam Gacchâmi.

Dhammam Saranam Gacchâmi.

Sangham Saranam Gacchâmi.

Em janeiro de 2014, sentados em uma sala de meditação com mais algumas dezenas de pessoas, nós repetíamos as palavras em páli acima, em uma cerimônia que aconteceu durante o nosso primeiro retiro de meditação. Vínhamos estudando de forma autodidata o Dharma desde a morte do meu pai, como Tamara acabou de relatar, mas somente ali, invadido por palavras de uma língua desconhecida, senti que nos conectávamos oficialmente ao budismo. Naquela época, eu ainda tinha dúvidas, mesmo assim repeti que tomava refúgio nas três joias por três vezes e a cada repetição as palavras saíram mais naturalmente e, de alguma forma, aquilo me emocionava. Costurava as histórias de Buddha que lera com o meu agora. Como nos ensina Saikawa Roshi: “Quando dizemos o Buddha, o Dharma e a Sangha, estes três tesouros, isso parece na nossa mente alguma coisa distante, um lugar muito alto. Mas isto é realmente aqui e agora. Não é um lugar distante porque tudo o que nós temos é apenas este momento.”[2]

Após uma semana e meia intensamente imerso no retiro, senti transformações internas que nunca pensei serem possíveis em tal período. Hoje, percebo que como estava em meio a muito sofrimento já há algum tempo, meu ego possivelmente teve menos capacidade de criar resistências à prática.

Até mesmo por causa dos benefícios sentidos, a maior parte das dúvidas foi dissipada e, de alguma forma, eu havia passado a me sentir realmente como um refugiado que encontrou abrigo em meio à guerra. Sendo que tanto a guerra quanto o abrigo estavam dentro de mim mesmo. Além do refúgio, fizemos votos nos comprometendo a seguir os cinco preceitos leigos. “Quando você faz votos, cria carma”, é o que nos explica Monge Genshō[3] e é o que eu sinto que aconteceu ali.

A partir de então, muito rapidamente, fomos nos entregando àqueles votos e, com isso, nossa prática se tornou cada vez mais séria, os retiros foram acontecendo um após o outro, e nossos estudos ficaram mais seletivos e coerentes. Foi uma época de grande felicidade e alívio, mas de muitas batalhas. A cada novo retiro, eu sabia que enfrentaria questões difíceis, teria que encarar as origens de meus sofrimentos ao mesmo tempo em que lidava com as dores de um corpo ainda não acostumado às horas sentado na almofada de meditação. Assim, sem consciência do processo, redirecionava o foco das minhas tristezas e angústias para as dores físicas que sentia, como resultado, intensificava-as ainda mais.

Mesmo assim, tudo valia a pena. Observava que minha equanimidade se desenvolvia e que sentimentos de aversão eram percebidos cada vez mais cedo, ainda em suas formas de manifestações mais sutis e que, como resultado, eram enfraquecidos, algumas vezes se dissolvendo antes mesmo de se tornarem pensamentos ou palavras. Aos poucos, tornávamo-nos conhecedores das nossas respirações, percebíamos suas mais tênues variações e suas repercussões no nosso estado de espírito. Após cada novo retiro, víamos um no outro os resultados da prática se solidificando gradativamente.

Mas não era só isso, começávamos a ver o mundo de outra forma. Não me era mais incomum, ao acordar às quatro e pouco da manhã e caminhar do quarto para a sala de meditação, seguindo o chamado dos sinos, me sentir envolvido não só pela neblina, mas por toda a mata que rodeava as construções; perceber que respirava com as árvores, os insetos, pássaros e animais. Eram momentos tão breves quanto intensos que não poucas vezes me levavam às lágrimas, pois percebia que batalhas tão pessoais e íntimas como as surgidas na meditação eram portais para uma visão muito mais ampla e uma vida permeada por outras vidas. Naqueles momentos de lucidez, o plural se tornava uno e o peso da existência me era aliviado. E, ao final de períodos afastados, quando acabava o Nobre Silêncio e nos reencontrávamos, foi se tornando corriqueiro constatarmos que tivemos percepções e sentimentos parecidos.

Criávamos uma nova forma de existir, mudávamos prioridades, reformulávamos objetivos. O que havia começado como uma tentativa de lidar com a perda e com o sofrimento passava a ser o centro em torno do qual decidíamos cada novo passo.

Assim, passo após passo, nos afastamos de nossas antigas vidas seguindo de retiro em retiro, de almofada em almofada. Anos depois, ao final de um desses períodos que passamos em um monastério na Tailândia, pedimos ao monge que era nosso professor de meditação lá para que nos permitisse participar de uma cerimônia de tomada de refúgio antes de irmos embora. Ao saber que deixaríamos o local no dia seguinte, nos levou até a base da plataforma onde os monges meditam e proferem palestras, e após uma breve conversa nos ofereceu uma cerimônia particular na qual reafirmamos os refúgios, recitando por três vezes os versos em páli. Àquela altura de nossa jornada, o Dharma já havia transformado tanto as nossas vidas que a tomada de refúgio foi muito mais consciente do que na primeira vez. Mais marcas cármicas estavam sendo criadas.

Caramujos e Sementes da Budeidade

Em retiro, no silêncio, muitas vezes a mente revisita histórias que por vezes damos como resolvidas, ou desimportantes, mas lá, no silêncio, parecem a única coisa real.

Em casa, a mim e aos meus irmãos foram dados nomes que não são muito típicos, embora não sejam, também, considerados tão raros. Cada um, entretanto, tem uma história. Assim cresci escutando que meu nome significava “aquela que ama a tudo e a todos”. Carreguei comigo esse carimbo. Apresentava-me, quase já dando o significado do meu nome, como se fora um sobrenome. Conheci Thomás e quando lhe contei, como de praxe, quem eu era, ele também me contou sobre a história que carregava. Seu pai o nomeou Thomás por causa de Thomas Merton. Quando minha sogra estava grávida, ou quando ele ainda era um bebê, sonhou que seu filho chegava adulto, com vestes de monges. Merton sempre fora uma figurava que ambos admiravam pela sua trajetória espiritual e sua busca incessante. Um monge que ultrapassava todos os limites da sua tradição judaico-cristã, encontrando-se com a Ásia, a meditação e a contemplação. Complementando isso tudo, Thomás se apresentava na rede social, em que o conheci, como “inventor de abismos”.

Que nome dar àquilo? Insônia? Nunca tive. Fato é que já estava acordada há uns 40 minutos. O colchão quase tão duro quanto o estrado abaixo dele, não me deixou voltar a dormir.

Ainda antes de conhecer o Thomás, em uma ida ao museu da Língua Portuguesa, esbarrei em um poema de Drummond chamado “O Seu Santo Nome”. Lá, ele fala da importância de não se desperdiçar a palavra amor, dizendo-a ser “toda sigilo e nudez, perfeição e exílio na Terra”. Em sobressalto, me dei conta de que ainda desconhecia o segredo, o despir-se e o desapego irrepreensível – a ponto de não se sentir mais terráqueo – que se instalam em amar verdadeiramente. Não, não era aquela que amava, pois ainda desconhecia o que era amor nu.

Agora, naquela cama de tatame, mais de um ano já havia se passado desde nosso primeiro retiro e não tinha mais tempo para elucubrações. Soaram-se os sinos. Já eram quatro da manhã, e eu tinha que me levantar para estar em minha almofada na sala de meditação em menos de 30 minutos. A ida ao banheiro era um campo minado. A lanterna era acessório essencial para que não pisássemos em nenhum caramujo. Volta e meia, entretanto, via conchas e corpos gosmentos esmagados pelo caminho.

Conta-me meu pai que, muitas vezes, a única refeição do seu dia eram caroços de mamão encontrados em latas de lixo ou a fala carinhosa de sua mãe, aconselhando-o: “dorme que a fome passa”. Nunca tivemos animal de estimação na infância, e já vi meu avô materno matar galinhas em minha frente – coisa que até havia esquecido, ou bloqueado de minhas memórias, minha irmã que me lembrou já quando adulta. Mesmo que esse contexto familiar não justifique, ele me faz entender o porquê de o vegetarianismo nunca ser assunto em casa. Mas naquela ida ao banheiro, eu pensava: “esses caramujos, se pudessem, ao sentir o calor dos pés se aproximando de seus frágeis cascos, correriam”. E foi aí que eu concluí: “calma, se eles correriam do calor dos pés, por que não correriam do calor da água fervente que é usada para assassiná-los, depois de serem forçados a dias em jejum, para estarem limpos para o abate? ”. Naquele dia, virei completamente vegetariana – transição que vínhamos fazendo desde nosso segundo retiro, quando paramos de comer a maior parte dos animais, mas continuávamos comendo peixe, frutos do mar e scargots. Em mais uma demonstração da afinação entre nossas mentes, sem eu lhe contar sobre minha decisão, Thomás me falou que achava que não fazia nenhum sentido continuarmos a comer qualquer bicho que fosse.

Segundo Monge Genshō[4], o caminho que Buda apontou foi o de “primeiro obter lucidez, afastando-se das ilusões”, explicando-nos que, ao nos sentarmos em zazen, é isso que começamos a fazer, já que “a compreensão verdadeira é aquela que você pode obter em cima da sua almofada”, e não em explicações ou elucubrações sobre o caminho. Depois de dias naquele retiro Zen e de horas sentada em minha almofada é que me veio à mente o pensamento tão lúcido a respeito dos escargots. Seguindo, então, esse caminho em que o agir e o silenciar se sobrepõem às palavras e às teorias, é que Genshō Sensei acrescenta que “o primeiro passo no caminho é a prática dos preceitos”. Em solo tailandês, compartilhado com cadáveres de caramujos, percebendo o quão eles eu era, que firmei em mim, de fato, o primeiro preceito de não matar, de não causar sofrimento aos seres que, se percebessem a dor da morte e, podendo, escolheriam manter suas vidas.

A partir daquele momento, mesmo que eu tivesse percepções e atitudes coincidentes com aquilo que os preceitos celebravam, comecei a exercitá-las de maneira a forçosamente trazer à consciência os benefícios de se agir daquela maneira. Sempre não perdendo de vista o objetivo primordial de não ser fonte de sofrimento a nada e nem a ninguém. Com o tempo, percebi que as decisões que eu tomava frente aos desafios de conduta social eram cada vez mais coerentes e menos penosas. Mesmo se eu viesse a não cumprir meu objetivo, tomava os preceitos como um treinamento para se se tornar aquilo que já se é. Uma espécie de regar as sementes da Budeidade[5] que reside em nós.

Minha avó paterna perdeu o esposo há um ou dois meses antes do nascimento do meu pai – apendicite! E se tornou viúva, mãe de dois meninos, em uma favela carioca de alta taxa de criminalidade. Uma das frases célebres da história de nossa família é: “se eu te pegar andando com aquele grupo de meninos, ou se voltar do trabalho e alguém me falar que te viu com eles, sendo verdade ou não, eu mesma te levo para a polícia! ”. Assim, pegar algo que não nos pertencia na escola, no playground, ou qualquer outro lugar, era “pena de morte”. A “morte” de não ser mais filha, de não ser filha do seu herói. E com o tempo, não roubar a borracha da amiguinha, nem o papel de solista no ballet, muito menos o namorado da vizinha, depois o cargo do colega, tudo tornou-se uma segunda natureza. Com a conscientização dos preceitos, passei a buscar não mais essa segunda natureza, mas a natureza Búdica e única em mim.

Jukai: “O Seu Santo Nome”

Ao entrar no carro, para lá ficarmos pelas próximas 10 horas, o único bem que queríamos proteger eram nossos rakusu. Nos últimos meses, usamos toda e qualquer hora livre para costurá-los. Adiamos projetos e interrompemos leituras, cancelamos nossas sessões de filmes aos finais de semana e até revezávamos no passeio com o cachorro para conseguir mais tempo em uma entrega disciplinada ao processo de costura.

Chegando a Florianópolis, cada pessoa com a qual cruzávamos nos corredores do lugar onde ocorreria o sesshin, que se iniciaria dali a umas 15 horas, representavam alguma parte do kagami que eu levaria no peito pelo resto desta minha existência. Isso porque o conjunto dos tecidos que formam o rakusu representam, de certa forma, nossas vidas[6]. Se pensarmos que os panos partem de um grande tecido inteiriço que posteriormente é cortado, e, dele, selecionadas as partes boas, sendo as ruins descartadas, as partes que ficam não são, em última instância, senão, as que se vão. Não deixam, em nenhum momento, de serem as que foram descartadas. Porque são a mesma. Vendo aquela tecedura não é possível ignorarmos o fato, último, de sermos todos nuvem. “Isso não é poesia, isso é ciência”, como diz Thich Nhat Hanh. O mestre vietnamita reflete sobre si, dizendo:

“Sem a nuvem eu não posso estar aqui. Eu sou a nuvem, o rio e o ar neste exato momento, então eu sei que no passado fui uma nuvem, um rio e o ar. E eu era uma rocha. Eu era os minerais na água. Esta não é uma questão de crença na reencarnação. Esta é a história da vida na Terra. Fomos gás, raio de sol, água, fungos e plantas. Fomos seres unicelulares. […]. Cada um de nós foi uma nuvem, um veado, um pássaro, um peixe, e continuamos a ser essas coisas, não apenas em vidas anteriores. Não é apenas em caso de nascimento. Nada pode nascer, e, também, nada pode morrer. […] Você acha que uma nuvem pode morrer? ” (2009, p. 19)

Reconhecia muitos de diversas partes do país – até de fora do Brasil, na verdade – que sempre vemos nas sessões virtuais de zazen. Era a Sangha que formava comigo a história da minha vida, os remendos, os pontos que me uniam a cada quadradinho dos vídeos que via na tela do meu computador. Aquela era a tela do meu kagami. Pela costura da prática, também nos reuníamos novamente com outros com os quais já havíamos compartilhado o solo mágico de um sesshin meses antes, em Brasília. Aprendemos tanto, antes até mesmo do retiro começar. Em conversas sobre como nossos retalhos juntos formam a “Budismo Hoje”, limpando a sala que seria nosso zendō, separando os orioki para as refeições formais, tudo já era o que envelopava nosso rakusu.

Cada dia do sesshin pavimentava nossa senda, que agora ia rumo ao jukai.

Após a segunda cerimônia da chōka, em meio ao café da manhã, fui tomada por um amor por tudo e todos. De onde eu me sentava, tinha uma visão privilegiada, pois conseguia ver a maioria dos rostinhos ao longo do comprido da mesa. Jonins, monges, apreendia a Sangha inteira. Queria poder acalentar, acalmar, cuidar, nutrir, todas e todos. Sem exceção. Sentia-me mãe do universo, sentia-me extrapolada, fora da Terra.

Domingo chegou. Após a entrega de nossos diplomas do curso do CED, o jukai.

Enfileirados, via a sangha, meus irmãos e irmãs, filhos e filhas, assistindo ao cumprimento do Dharma que saía das mãos do nosso mestre.

“Na proximidade dos corações, o mestre aparece como testemunha: é a prova de que o Dharma não é apenas uma palavra; ele enxerga que o Dharma se encarna na vida de um homem ou de uma mulher. Para quem sabe finalmente descobri-lo, ele ensina somente por convenção, antes, vem para o desaprender. O mestre desvelado em suas múltiplas dimensões, o aluno está, então, pronto para embarcar no caminho do discipulado, aceitando que sua mera presença desfaça todas as estratégias do ego. A intimidade concede fé ao inconcebível e o leva pelo caminho. Dia após dia, forja-se uma relação, de confiança, diga-se de amor, que permite uma conversão que o aluno, sozinho, não poderia experimentar” (ROMMELUÈRE, 2015, p. 18)

E foi naquele domingo que escutei meu mestre dizendo meu novo nome “Kaku Ji – Compaixão Desperta”, ao que muito forte em mim, respondi: “Sim, aceito-o completamente”.

Decisões, Renúncias e Encontros

Presenciei à Tamara receber seu novo nome, em pé, logo atrás dela, esperando a minha vez. Lembrava dos últimos meses de trabalho, estudo e prática que nos prepararam para aquela cerimônia. Semanas antes, para um trabalho do CED[7], eu havia escrito:

“Ao ganhar um novo nome, um novo caminho se abre, pois, o mestre que nos acolheu estará nos apontando uma direção. E sendo a nossa conexão com mestre real e completa, assim também será a nossa entrega ao caminho apontado. Então, o jukai não acaba com o fim da cerimônia, pelo contrário, ele é o início de uma via que deverá ser percorrida por toda a vida. ”

“Além disso, o jukai começa muito antes da cerimônia oficial. Sinto que desde o momento em que o professor permite a costura do rakusu, o aluno começa seu processo de transformação. Cada prostração e recitação, cada incenso consumido pelo fogo, cada ponto, cada avanço e cada retrocesso na costura irão ajudar a preparar a mente do praticante. Dia após dia, aquelas faixas de tecido, linhas e agulhas vão se tornando mais cheios de significado. ”

“Se trata de um processo vivo e ativo. A transmutação de retalhos em uma miniatura do manto de Buddha, assim como a transformação do aluno em discípulo e de sua vida anterior em uma vida orientada pelos ideais bodhisattvas depende das posturas mental, psicológica e emocional com as quais o praticante se coloca diante da costura do rakusu, do jukai e de sua prática daí em diante. ”

Mas a nossa preparação para o encontro com nosso mestre começou muito antes. Ao longo da última década, tomamos decisões e fizemos renúncias que deram direcionamentos imprevistos às nossas vidas. Cada uma dessas experiências reforçava nossa determinação no caminho e criava marcas kármicas que foram direcionando nossas escolhas. Um exemplo aconteceu ao final do período que moramos na Europa para a conclusão do doutorado da Tamara. Apesar de gostarmos muito da “vida francesa” que levávamos, decidimos rejeitar as oportunidades de emprego que lá nos surgiram e não dar prosseguimento ao processo para iniciar um pós-doutorado que havia sido proposto a ela. Tomamos tais decisões, pois sentíamos que nossas vidas precisavam se centrar no Dharma sem maiores distrações e que nos seriam preciosas mais experiências em retiros e monastérios e, por isso, a primeira coisa que fizemos depois de findado o compromisso com universidade foi voltarmos à Ásia, desta vez para perdermos a passagem de volta.

Fomos criando marcas kármicas cada vez mais profundas nos conectando ao Dharma. Naquele zendô em Florianópolis, diante do altar com a estátua de Buddha, para a qual olhava com natural devoção, revivi imagens, sons e sensações do nosso caminho: os livros budistas que, cheio de saudades e tristeza, peguei nas estantes do meu pai após a sua morte; a sensação de pela primeira vez entrar em uma pequena cela escura de meditação para me sentar sozinho ainda antes do amanhecer; o reencontro com a Tamara após cada retiro; a recitação em Pali de quando tomamos refúgio diante do amável monge tailandês; os votos do Bodhisattva que fizemos com o Dalai Lama[8] em uma cerimônia pública, em Dharamsala, na Índia; a sensação de afetuosa familiaridade ao conviver com a sangha dos monges discípulos de Thich Nhat Hanh, quando dissemos um para o outro que aquela era a realidade que queríamos viver[9].

Me sentia feliz pelo caminho que desenhamos desde que decidimos que o Dharma seria não apenas parte de nossas vidas, mas as nossas próprias vidas em si. E este foi o último presente que meu pai me deu. Somente uma tristeza sufocante como a que senti diante de sua morte poderia transformar minha forma de existir de maneira tão profunda e radical. Mas junto a tal tristeza, foi preciso que o maior dos amores se manifestasse e ele esteve sempre ao meu lado em todo o processo. Mais do que uma esposa, a maior companheira do Dharma que eu poderia encontrar. Cada retiro, cada hora de meditação, cada choro e insight foram compartilhados por nós, ano após ano.

A angústia e o amor revolucionaram a nossa história. Juntos entregamo-nos à prática como se nossos cabelos pegassem fogo, pois sabemos que estão em chamas, e juntos fomos arrastados pelas correntes do Dharma até aquela manhã de início de inverno no Sul do Brasil. E era isso tudo o que se passava em minha cabeça, quando comovido recebia o rakusu das mãos do Monge Genshō. Após tantas batalhas e alegrias, constatei que o filho que perdeu o pai já não estava mais ali. Havia apenas Kakuji e Muryo, uma dupla de discípulos diante de seu verdadeiro mestre se comprometendo com ele, com a prática, com os preceitos e com a linhagem de antepassados que construíram o caminho que agora trilham. Sem limites…

Texto de

Tamara Kakuji 覚慈, Linguista Aplicada e professora de línguas. Praticante na Daissen Ji. Escola Soto Zen

Thomás Muryo 無量, professor de Teorias da Comunicação e Jornalista. Praticante na Daissen Ji. Escola Soto Zen.

Referências:

GENSHÔ, Monge. A expressão na vida diária. Acesso em: https://www.daissen.org.br/o-compromisso-cria-bom-carma/

___________. O simbolismo do rakusu. Acesso: https://www.daissen.org.br/o-simbolismo-do-rakusu/

___________.O compromisso cria bom carma. . Acesso em:https://www.daissen.org.br/a-expressao-na-vida-diaria/

___________. Por Trás de um Grão de Arroz. Acesso em: https://www.budismohoje.org.br/por-tras-de-um-grao-de-arroz/

KAKUJI, Tamara. MURYO, Thomás. Nem Nascimento e nem Morte. Acesso em: https://www.budismohoje.org.br/nem-nascimento-e-nem-morte/

____________. Votos de Bodhisattva no Templo do Dalai Lama. Acesso em: https://www.budismohoje.org.br/votos-de-bodhisattva-no-templo-do-dalai-lama/

ROMMELUÈRE, Éric. “S’asseoir tout simplement : l’art de la méditation zen”, Paris: Seuil, 2015.

ROSHI, Saikawa. Aqui e Agora. Acesso em https://opicodamontanha.blogspot.com/2007/05/aqui-e-agora.html

NHAT HANH, Thich. The heart of understanding: commentaries on the Prajnaparamita heart sutra. Berkeley: Parallax Press, 2009.

[1] Por Trás de um Grão de Arroz. Acesso em: https://www.budismohoje.org.br/por-tras-de-um-grao-de-arroz/

[2] Saikawa Roshi. Aqui e Agora. Acesso em https://opicodamontanha.blogspot.com/2007/05/aqui-e-agora.html

[3] Genshō, Monge. O compromisso cria bom carma. Acesso em: https://www.daissen.org.br/o-compromisso-cria-bom-carma/

[4] https://classroom.google.com/u/0/w/NDQ4NzgyNDE4NTA4/tc/NDQ4NzgyNDE4NTI5

[5] Thich Nhat Hanh, “A essência dos ensinamentos de Buda”, Editora Vozes, 2020. p.63-65

[6] O simbolismo do rakusu. Acesso: https://www.daissen.org.br/o-simbolismo-do-rakusu/

[7] Curso sobre Ensinamentos do Dharma: https://www.daissen.org.br/curso/

[8] Votos de Bodhisattva no Templo do Dalai Lama. Acesso em: https://www.budismohoje.org.br/votos-de-bodhisattva-no-templo-do-dalai-lama/

[9] Nem Nascimento e nem Morte. Acesso em: https://www.budismohoje.org.br/nem-nascimento-e-nem-morte/