Texto da série “Memórias de um Casal de Peregrinos”

“Falo como um monge do ocidente que está interessado eminentemente com sua própria vocação e dedicação monástica. Deixei meu mosteiro e vim até aqui não só na qualidade de um estudioso pesquisador, ou mesmo como escritor (que também me acontece de ser); venho como um peregrino que está ansioso para obter não só informações, não somente fatos sobre outras tradições monásticas, mas para beber em antigas fontes de visão e de experiência monásticas. Não só procuro aprender mais (quantitativamente), sobre religião e vida monástica, mas também me tornar um monge melhor e mais iluminado (qualitativamente).” (Thomas Merton, Diário da Ásia, 1978)

Quando, em 1968, Thomas Merton recebeu o convite para participar de uma conferência com líderes monásticos asiáticos, em Banguecoque na Tailândia, ficou muito feliz por ter conseguido a aprovação de seu abade para traçar seu itinerário e aproveitar a viagem para visitar diferentes monastérios budistas. Como monge católico da ordem cisterciense, ele vivia recluso na Abadia de Gethseman, nos Estados Unidos, e aquela era uma grande oportunidade para que pudesse encontrar pessoalmente mestres budistas de diferentes tradições.

O, também, monge trapista Patrick Hart comentou que Merton “não se dirigia à Ásia apenas para dar de si, mas também para receber algo da rica tradição monástica oriental”[1]. Já na década de 1950, Thomas Merton começou a estudar os mestres orientais e foi reconhecido por D.T. Suzuki como um dos poucos ocidentais, à época, a realmente compreender o Zen.

O monge ocidental não buscava apenas conhecer melhor intelectualmente o budismo, ele queria provar o sabor da realidade tal como ela é, buscava a verdade suprema, e sentia ter encontrado um caminho possível naquela sabedoria estrangeira. Sua admiração e respeito podem ser percebidos quando fala de Buddha no seguinte trecho de seu livro “Zen e as Aves de Rapina”[2]: “Sua doutrina não era uma doutrina mas um caminho, um modo de ser no mundo. Não era sua religião uma série de crenças e de convicções, ou de ritos e sacramentos, mas uma abertura ao amor. Sua filosofia não constituía visão do mundo, mas significativo silêncio no qual a fratura, representada pelo conhecimento conceitual, poderia ser curada e a realidade apareceria novamente em sua misteriosa “suchness”, ou “talidade” (p.101).

E foi, justamente, e não por acaso, que o “Diário da Ásia” foi o livro que li nos meus últimos dias no Brasil antes de nossa primeira viagem para o oriente. Kakuji havia encontrado a obra em um sebo e dado de presente ao meu pai poucos anos antes de sua morte. Ele sempre admirou a mente aberta do monge cristão capaz de estudar e praticar o Zen e, desde que eu era criança, me lia passagens de seus livros e contava anedotas de sua vida.

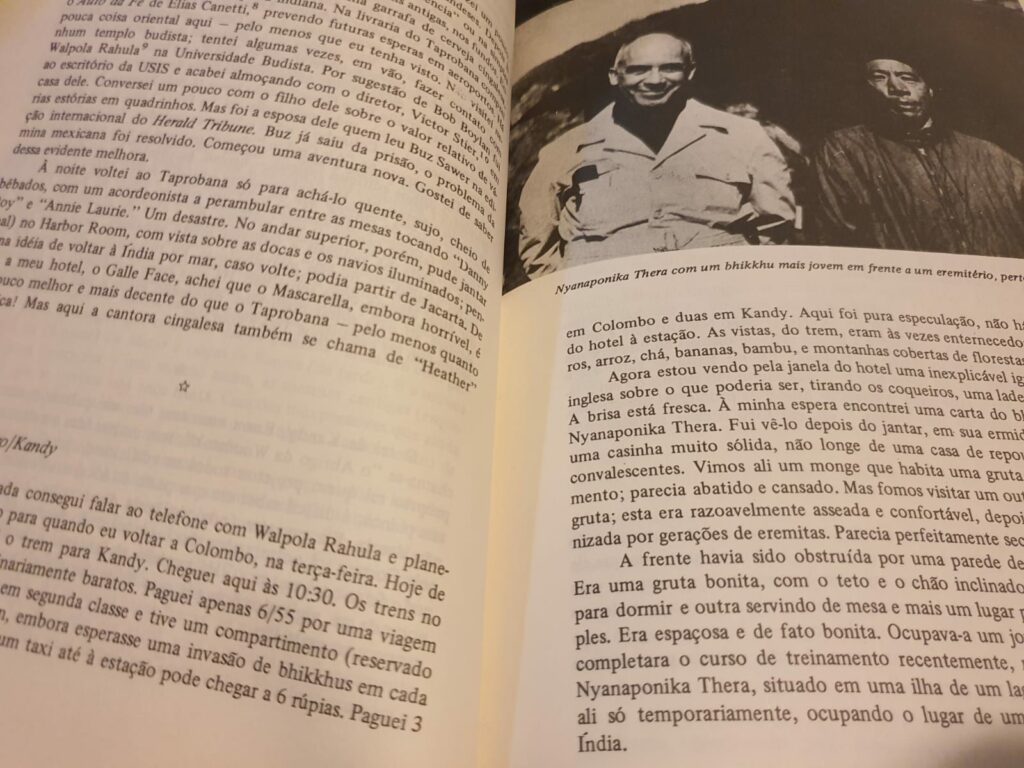

Às vésperas de embarcar, eu mergulhava nos relatos de seus encontros com mestres Budistas de diferentes tradições. Khantul Rinpoche falou a ele sobre a realização direta; Bhikku Kantipalo explicou sobre o respeito a todos os seres e demonstrou o cuidado que tinha ao capturar e soltar na selva insetos venenosos que sempre apareciam no mosteiro; Tra-Tsang discorreu sobre o Prajna Paramita, Shantideva e os ensinamentos de Nagarjuna; Dalai Lama fez-lhe muitas perguntas sobre a vida monástica ocidental e falou sobre prajna, dhyana e sunyata tendo ao final da conversa declarado que estava diante de um “geshe[3] católico”.

“Também encontrei muitos novos lamas na área de Darjeeling. (…) Os melhores lamas são pessoas extraordinárias e alguns deles verdadeiros místicos. Tem uma vida muito austera e creio que bastante eficaz quanto à meditação e à contemplação” (MERTON, Ibid)

Monges Zen Praticando Vipassana e Franciscanos Praticando Zen

Nos anos em que praticamos pela Ásia, tivemos a oportunidade de testemunhar algumas posturas ecumênicas bastante abertas e respeitosas. Não só monges budistas de tradições diferentes trocando conhecimentos, como monges aprendendo com leigos. No Camboja, em um retiro na tradição de Sayagyi U Ba Khin, sentamos lado a lado com cerca de duas dezenas de monges que ali estavam – alguns pela quinta ou sexta vez – para aprenderem e praticarem com professores leigos de meditação vipassana.

É interessante notar que tanto os ensinamentos de Sayagyi U Ba Khin quanto de seu discípulo Goenka, ambos praticantes leigos, foram transmitidos pelo monge Ledi Sayadaw e, agora, monges recorriam aos alunos de Sayadaw para desenvolverem seus métodos de prática. Conversando com eles após o término do retiro, fui informado de que em alguns monastérios cambojanos as técnicas de meditação são pouco trabalhadas e que por isso eles recorriam àqueles professores leigos. O mesmo tipo de situação vimos em um retiro em Bodh Gaya no qual um grupo formado por um monge e por cerca de 10 monjas Zen vietnamitas praticaram por 20 dias sob a orientação de dois professores leigos.

Ainda em Bodh Gaya, nas ruas, templos, restaurantes e cafés monges de diferentes tradições e países conversavam animadamente trocando impressões sobre suas experiências de peregrinação.

“A Tailândia e a Índia foram experiências maravilhosas; tão diferentes, em tantas maneiras, da Europa e da América, apesar da ocidentalização. (…) Os mosteiros Tailandeses são muito florescentes e há uma elite minoritária muito competente em meditação e contemplação…” (MERTON, Ibid)

Mas foi na Tailândia, mais especificamente na Thai Plum Village – um monastério da Sangha do mestre vietnamita Thich Nhat Hanh – que presenciamos um encontro que nos marcou bastante. Conosco, lá, um grupo de monges católicos franciscanos praticou zazen, ouviu palestras do Dharma, comeu e caminhou com plena atenção por mais de uma semana. Nos sentávamos no meio da tarde em grupos comandados pelos monges Zen para discutirmos e relatarmos nossas experiências com a prática e era muito bonito ver o respeito e admiração mútua com os quais monges budistas e cristãos se tratavam.

Após uma dessas reuniões, fui até um dos franciscanos e falei como me era inspiradora a atitude deles de estarem ali para estudar e praticar o Zen. Contei que meu nome era Thomás em homenagem ao monge Merton e que seus diários da Ásia haviam sido minha última leitura antes de embarcar na minha própria viagem ao país no qual ele acabou morrendo.

Na mesma Thai Plum Village, em anos posteriores, encontramos sempre alguns monges Theravada que lá iam para aprender com a tradição Zen. Em uma de nossas estadias, um desses monges ficaria lá por três meses fazendo o “retiro das chuvas”[4] anual. Ele era de Singapura, estava na faixa dos quarenta anos e parecia mais reservado do que seus colegas vietnamitas. Tal impressão se desfez após um almoço informal, quando tentava ensinar, sem grande sucesso, algumas palavras de sua língua materna para os monges do Vietnã.

Enquanto isso, comíamos na mesa ao lado e quando terminamos e fomos levar nossas tigelas para lavar, Kakuji dirigiu-se ao monge Theravada e repetiu uma frase inteira naquele idioma desconhecido por nós. Ele levou um susto e disse algo que não entendemos com grande empolgação. Diante da nossa falta de resposta, falou em inglês: “pensei que você fosse minha compatriota! Como você fala minha língua tão bem?”. Expliquei, então, que minha esposa tinha esse talento em imitar sons e que adorava estudar línguas, mas que não entendíamos o significado de uma só palavra do que ela havia acabado de falar. Desde então, o monge passou a nos ofertar largos sorrisos cada vez que cruzávamos seu caminho.

Crâne rasé: Desmantelando Distinções

Um grão de arroz e todas as condições próximas e distantes que tornam a presença da muda de arroz possível são objetos da consciência. Eles não podem ser separados da consciência. A mente é a condição básica para a existência de todos os dharmas.

(Thich Nhat Hanh, 2020, p. 319)

Acordo às 4 da manhã e já está quente. A sala de zazen é o lugar mais fresco do monastério. Ela fica em um segundo piso acessível por dois lances de escada – ficando, de fato, à uma altura de um terceiro andar. As duas paredes laterais e a de entrada são totalmente abertas, somente a do fundo, onde há o altar, que é de concreto e não é aberta durante zazen. Sou sempre uma das primeiras a chegar. O horizonte ainda é bem escuro, não se vê muito além da primeira árvore que a luz das velas consegue alcançar, mas o ventinho vem contar-nos que há muita mata ao redor. São quase 200 monges e apenas uns 10 leigos, mas só os percebo quando o zazen acaba, os sinos tocam e uma monja, com voz firme, porém doce, entoa em cântico solo a frase: “The sutra of the insight that brings us to the o-o-o-other shore” [5]. E não há como ficar indiferente quando todos, em variados tons, falsetes, sopranos, tenores, extremamente sincronizados a seguem em:

“Aa-vaa-loki-teshvara, while practicing deeply with the Insight that Brings Us to the Other Sho-o-ore, suddenly discovered that all of the five Skandhas are equally empty, and with this realization he overcame all Ill-being” [6].

E, ali, tudo surge ao mesmo tempo e conjuntamente. Aquela concentração a que a mente chegou, por meio do zazen de minutos atrás, auxilia-nos a nos enxergar como “sujeitos às mesmas paixões” e, portanto, feitos da mesma matéria em relação a todos os ali presentes.

Depois de 20 minutos a meia hora de cânticos e leitura de sutras, saímos para ver o nascer do Sol em uma meditação caminhando.

Ainda está escuro o suficiente para não sabermos qual é o monge – nem até se é uma monja – que está debaixo daquele manto marrom. Muitos estão ainda com panos enrolados na cabeça, fico imaginando o frio que é ter “crâne rasé”. E é a expressão em francês que me vem. Talvez porque percebo que não são os cabelos que foram raspados, mas o próprio crânio! É a vontade de desmantelar todas as possíveis classificações que nos separam de todos, do todo… Tira-se o crânio! Joga-se fora a memória, perde-se o eu – me maravilho. É Alzheimer voluntário! Lembro-me, agora, de Genshō Sensei contando sobre uma visita que recebera de seu mestre Saikawa Roshi, a quem explicou que sua mãe, também presente, estava doente, tinha Alzheimer. Ao que o Roshi respondeu: “Ah, eu queria isso”. Não ser mais aquele nome, aquela pessoa, aquela história, um nascer de novo, ter o crâne rasé.

Coordenando nossos passos com nossa respiração, e sempre um leve sorriso nos lábios.

Nessas meditações, o caminho pelo qual os monges nos guiam é todo de terra – uma terra bem arenosa, que traz musicalidade aos passos. Caminha logo à minha frente o monge Theravada – ou sou eu que caminho bem atrás dele. Presto atenção a seus passos, ele parece se sentir “em casa” – passamos ao lado da inscrição “I’m home” que está em uma das pedras milhares que compõem o cenário de nosso trajeto.

Quando estava em Bodh Gaya, na ala feminina de um retiro baseado em técnicas de vipassana e anapana, havia um grupo relativamente numeroso (até se pensarmos no número total de pessoas que o centro comportava) de monjas Zen vietnamitas. Naquele retiro silencioso, diferentemente do que acontecia na Thai Plum Village, as horas de meditações eram 80% do tempo feitas em células individuais, e não meditávamos andando, de forma que meu convívio com as monjas – ou qualquer outra leiga – aconteciam, praticamente, somente no refeitório. Sentávamo-nos a, mais ou menos, 1 metro de distância umas das outras. Às monjas, inclusive, eram servidas as duas refeições diárias antes de nós leigas, diminuindo, mais ainda, nosso convívio. Nos Dharma Talks, entretanto, sendo elas também estrangeiras, ficávamos em uma sala separada das demais pessoas, onde tínhamos acesso à tradução das palestras. E achava-as tão magnânimas em serem de outra tradição, mas estarem lá. Lembrava das discussões bem infantis que, anos antes, presenciei em ambientes ditos de culto ao científico, durantes as quais as razões nobres para uma pesquisa de rigor acadêmico eram facilmente esquecidas, quando se pretendia defender uma corrente de pensamento – ou, muitas vezes, uma panelinha na universidade. Naquelas Ásias que explorávamos, a verdade de sermos apenas – e somente – um com todos era o que mais aprendíamos em esses encontros entre diferentes tradições.

Ao longo do percurso de nossa meditação caminhando, há várias paradas para contemplarmos uma planta, um bichinho que atravessa nossos passos, uma estrela que insiste em brilhar, e sentir o vento. Sempre o vento. Ele é uma das causas contributivas para a existência do arroz que comeremos em nosso café da manhã. Na Plum Village da Tailândia, como em quase toda a Ásia, para nós, ocidentalizados, é um tanto difícil ver diferença entre as refeições – tudo nos parece “comida de almoço”. Estar lá nos dá, mais uma vez, a grande oportunidade de desfazer dicotomias, eliminar cisões, enfraquecer a mente discriminativa.

Lembro-me da primeira vez que estivemos naquele monastério, anos anteriores àquela caminhada sobre pedregulhos que se encostavam e se poliam por meio de nossas pisadas. Naquela estada inicial, tudo me era mais estranho do que estrangeiro. Agora, entretanto, caminhava alegremente já sabendo o banquete – sem pão, nem manteiga – que habitaria minhas tigelas, após a meditação caminhando. Mastigando o arroz, as verduras, os cogumelos, era gratidão que sentia, não mais a aversão de outrora. Contentamento sem sofrimento.

Naquele monastério vietnamita em terras tailandesas, Muryo, eu, o monge Theravada de Singapura e os cristãos Franciscanos nos nutríamos com iguarias da versão vegana da cozinha do Vietnã e, o mais importante, éramos alimentados pelos ensinamentos dos discípulos de um mestre Zen que um dia foi obrigado a deixar seu país por ousar falar publicamente em nome da paz. Ele teve que se abrir ao novo para poder atingir as mentes ocidentais e fez isso com rara competência. Agora, éramos nós, leigos e monges, Theravadas e Franciscanos, que nos abríamos para receber o Dharma de Buddha.

Há quase 15 anos, quando ainda nem era uma praticante do Dharma, em Paris, meus hábitos mentais fizeram-me sair irritada em busca de um pão de queijo por “não aguentar mais” croissant, pain au chocolat ou baguette tradition de café da manhã. Eu reforçava um registro mental que, à época, alinhava-se ao que eu entendia como “meu eu”. Mas, agora, a cada colherada do desjejum, vinha também a felicidade de não me reconhecer mais naquela pessoa. Começava a entender que “todas as sementes que podem se tornar o Grande Espelho de Sabedoria já estão presentes na consciência armazenadora” (NHAT HANH, 2019, p. 268). Minha consciência a respeito de comer arroz matinalmente havia sido reconfigurada. Esforçava-me para ir além de qualquer rótulo que eu mesma me impusera. Trabalhava para perceber o mundo de forma mais aberta, queria ampliar, inclusive, o espectro do que traziam a mim os seis sentidos.

“Não se vê dentro da verdadeira natureza dos sentimentos, porque se é apanhado no contato que acontece entre os órgãos dos sentidos e seus objetos. É-se apanhado no contato que acontece entre os órgãos do sentido e seus objetos, porque a mente não está clara e quieta. A mente não está clara e calma, porque há compulsões e impulsos. Estas compulsões e impulsos se devem à ignorância” (Nhat Hanh, 2020, p. 320).

No trabalhar da mente, ainda mais intenso naqueles dias, bebia o que não me agradava, deixava de beber o que me agradava, e ignorava aquilo que me parecia neutro. Experimentava diferentes sensações, trabalhava os desejos na tentativa de distanciar-me de meu velho guia: o apego. Vivia aqueles dias praticando como se tivesse um crâne rasé! Lutava para a ignorância não ser regada. Criava pausas maiores entre algo chegar aos meus sentidos e a minha identificação com ele, queria um reboot completo! Queria retirar o plugue da ignorância. Buddha ensinou: “Graças à contemplação da natureza interdependente, nós podemos dissipar a ignorância a fim de transcender a todas as ansiedades e preocupações” (Nhat Hanh, 2020, p. 320).

Nascimento e morte me encontravam depois do café da manhã, na hora do descanso, nos minutos que precederiam o primeiro Dharma Talk do dia, olhando para o teto de palha do quarto. Quando a folha deixa de ser verdinha, presa ao caule, e em voo chega ao chão, não se lamenta, fica lá no aguardo de ser juntada para, virando palha, vir, também, a ser teto de monastério e ensinar o Dharma para uma outra folha que lá está na forma de uma ocidental e se vê em tetos pelo mundo.

Texto de

Monja Kakuji 覚慈, Monja na Daissen Ji. Escola Soto Zen.

Monge Muryo 無量, Monge na Daissen Ji. Escola Soto Zen.

Referências:

MERTON, Thomas. Diário da Ásia. Editora Vega, 1978.

__________. Zen e as Aves de Rapina. Editora Cultrix. 1968.

NHAT HANH, Thich. “A essência dos ensinamentos de Buda”, 2019.

__________. “Velho Caminho, Nuvens Brancas”, 2020

[1] HART, Patrick. No prefácio de MERTON, Thomas. Diário da Ásia. Editora Vega, 1978.

[2] MERTON, Thomas. Zen e as Aves de Rapina. Editora Cultrix. 1968.

[3] Alto grau acadêmico na tradição budista tibetana Gelugpa.

[4] A Plum Village mantém a tradição, assim como algumas linhagens do budismo Therevada, iniciada com o próprio Buddha, de anualmente, na época das monções, realizar um retiro com três meses de duração. Nas monções asiáticas, o volume de chuvas é enorme e tornava a locomoção dos monges impossível nos tempos de Shakyamuni, por isso eles usavam esse período para se assentarem em um local e praticarem mais intensiva e intensamente.

[5] Na Plum Village, canta-se “O Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa” em inglês. O trecho presente no texto, traduzimos em português por: “O Sutra Do Insight Que Nos Traz À Outra Margem”.

[6] Em português: “Avalokitesvara praticando profundamente com O Sutra Do Insight Que Nos Traz À Outra Margem, de repente descobriu que todos os cinco skandhas (agregados) são igualmente vazios, e com essa percepção ele superou todos as aflições”.